Stadtentwicklung

- Im Gespräch

"Das Wasser sollte in der Stadt gehalten werden"

Wasser gerät zum zentralen Element in der Quartiersplanung – und damit werden auch die Grenzen zwischen öffentlicher und privater Planung fließend. Denn wenn beispielsweise Wasser im Wohnumfeld zurückgehalten wird, fließt weniger in die öffentliche Kanalisation. Kommunen und Wohnungsunternehmen und -genossenschaften arbeiten deshalb idealerweise zusammen. Wie das geschieht, untersucht derzeit das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) gemeinsam mit dem Forschungszentrum InWIS und der Kommunalagentur NRW. Ein Gespräch über das Notwendige und das Machbare.

- Wasser in der Stadt

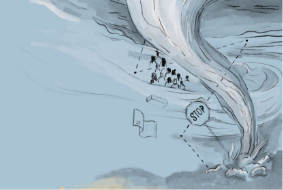

Wie die Stadt Dortmund auf Starkregengefahr reagiert

Der Starkregen im Sommer 2021 mit seinen teils verheerenden Folgen hat gezeigt, wie wichtig es ist, Kommunen noch widerstandsfähiger gegenüber Überflutung und Hochwasser zu gestalten. Die Stadt Dortmund hat basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre und aufbauend auf zahlreichen bereits erfolgten Maßnahmen im Jahr 2022 ein neues Handlungskonzept erarbeitet. Das Papier zeigt auf, wie die Überflutungs- und Hochwasservorsorge sowie das zugehörige Krisenmanagement weiter verbessert werden können.

- Gastbeitrag

Leipzig schafft blau-grüne Infrastrukturen

Das Neubauquartier „Leipziger 416“ steht für Richtungsweisendes. Mit dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt „Leipziger BlauGrün“ wird dort gezeigt, wie im Sinne der Klimaanpassung Niederschlagswasser von der zentralen Abwasserkanalisation abgekoppelt werden kann.

Dort, wo einst unweit des Leipziger Hauptbahnhofs der Eutritzscher Freiladebahnhof stand, wird ein neues Stadtquartier geplant, in dem rund 4.000 Menschen leben sollen. Etwa 2.400 Wohnungen, ein 5,5 ha großer Park, ein Schul- und Sportcampus mit einer Geimeinschaftschule, zwei Kitas, kulturelle und soziale Einrichtungen, reduzierter Autoverkehr – so sehen die Vorstellungen für das neue Quartier „Leipzig 416“ aus. Um für dieses neue Viertel nachhaltige Wasser- und Energieinfrastrukturen zu entwickeln, kooperieren Wissenschaftler, die Stadtverwaltung, die Kommunalwirtschaft, die Investoren und Praktiker gemeinsam im Projekt „Leipziger BlauGrün“, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung nun in einer zweiten Projektphase fördert. Die Arbeiten des Leipziger UFZ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, das die Projektkoordination innehat, zeigen, wie in einem neuen Innenstadtquartier das zentrale Abwassersystem entlastet, die Energieeffizienz verbessert und die Auswirkungen von Starkregen und Dürreereignissen gemindert werden können.

- Wohnen im Quartier

Modellquartier für die Zukunft

Das VdW-Mitgliedsunternehmen VIVAWEST Wohnen GmbH entwickelt in Dortmund ein Wohnquartier von grundauf. Energetische Modernisierung, Neubau, die Gestaltung der Freiflächen und ein auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit bedachtes Gesamtkonzept werden hier durch das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen umgesetzt. Im Gastbeitrag von Carsten Gröning, Bereichsleiter Zentrale Quartiersentwicklung erklärt uns der Experte, was es mit der ganzheitlichen Quartiersentwicklung auf sich hat, auf welchen Ebenen sich diese bewegt und wie es dem Wohnungsunternehmen gelingt, gleich mehrere Ziele des bezahlbaren, klimagerechten und zukunftsfähigen Wohnens im Modellquartier „Bergmannsgrün“ miteinander erfolgreich zu vereinen.

- Fachexkursion

NRW-Landtagsausschuss in München

In welchen Punkten unterscheiden sich die Programme der öffentlichen Wohnraumförderung? Wie ist der Umgang mit knappem Bauland? Wie lassen sich klimagerechte und bezahlbare Quartiere realisieren? Diesen Fragen ist der VdW Rheinland Westfalen bei mehreren Stationen während der dreitägigen Fachexkursion nach München gemeinsam mit dem NRW-Landtagsausschuss für Bauen, Wohnen und Digitalisierung vom 4. bis 6. Oktober 2023 nachgegangen.

- Gesellschaftliche Integration

Verbandsmitglied gewinnt Preis Soziale Stadt

Über 100 Projekte haben sich für den Preis Soziale Stadt 2023 beworben – unter den Gewinnern: eine Mitgliedsgenossenschaft des VdW Rheinland Westfalen. Die wertvolle und engagierte Quartiersarbeit der Wohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG von der anfänglichen, schnellen Unterbringung in Wohnungen von rund 100 ukrainischen Geflüchteten bis zur anschließenden sozialen Integration der Menschen in ihrem neuen Zuhause haben die Jury von dem Verdienst dieses Projektes für die soziale Stadtentwicklung überzeugt.

- Klimagerechte Stadtentwicklung

Duisburg-Ruhrort wird umweltneutral

Wie hängen das Wohnen und die klimagerechte Entwicklung ganzer Stadtteile miteinander zusammen? Das Duisburger Wohnungsunternehmen und Verbandsmitglied GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH arbeitet daran mit, dass Duisburg-Ruhrort zum ersten umweltneutralen Stadtteil wird. Doch was bedeutet das überhaupt – Umweltneutralität? Der Klimawandel ist mittlerweile tagtäglich ein fester Teil der medialen Berichterstattung. Dass Handeln vonnöten ist, ist unumstritten. Doch welche Ideen und Konzepte gibt es, welche Möglichkeiten haben Städte und Kommunen, auf den Klimawandel zu reagieren? Ziel ist es, dass menschliches Wirken in Ruhrort ab 2029 die Umwelt nicht mehr negativ beeinträchtigt und gleichzeitig den Ruhrorterinnen und Ruhrortern mehr Lebensqualität bringt.

- Wohnen im Quartier

Soziale Mehrwerte vor Ort schaffen

Die Montag Stiftung Urbane Räume gAG entwickelt Grundstücke und Gebäude nach dem Initialkapital-Prinzip, gemeinsam mit unterschiedlichsten Akteuren. Die unabhängige, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Bonn, die operativ tätig ist, setzt ausschließlich eigene Projekte um. Mit mittlerweile sechs Projekten entwickelt Sie Immobilien im Sinne einer gemeinwohlorientierten Stadtteilentwicklung von, mit und für Menschen aus dem Stadtteil. Der VdW Rheinland Westfalen fragte Dr. Robert Winterhager nach den Hintergründen.