Neue Gesichter

- Das Thema

Neue Gesichter

Menschen ändern sich, auch die in Unternehmen. Die Generation Z hat sich kaum eingearbeitet, da klopft bald schon die Generation Alpha an die Unternehmenstür. Falls denn jemand klopft. Die Anzahl der Bewerbungen jedenfalls wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter abnehmen. Dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge verlassen im kommenden Jahrzehnt fünf Millionen Menschen mehr den Arbeitsmarkt als in ihn eintreten. Rein quantitativ bedeutet der Fachkräftemangel also, dass weniger Menschen zur Verfügung stehen. Aber auch die Anforderungen, die mit der Arbeitsstelle verbunden sind, passen immer weniger zu den Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber – Fachkräftemangel ist demnach auch ein qualitatives Problem. Eklatant zeigt sich dies beim Bau: Für 90,3 Prozent der Stellen in der Bauplanung und -überwachung gab es im Januar 2024 laut IW keine entsprechend qualifizierten Arbeitslosen. In der Bauelektrik lag diese so genannte Stellenüberhangsquote bei 81,7, in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei 78,1.

- Unterwegs

Der Schlüssel zur Zufriedenheit

An einem Morgen Anfang Mai weist die Job-Suchmaschine „Stepstone“ 124 offene Stellen für die Stadt Espelkamp und einen Umkreis von zehn Kilometern aus. Es fehlen ein Projektleiter für den Automotivebereich, ein Elektroniker für den Sondermaschinenbau, eine Leiterin für die Produktionsplanung und Vertriebslogistik und 121 weitere qualifizierte Arbeitskräfte in der ostwestfälischen Stadt mit rund 25.000 Einwohnern. Laut der Studie „Hidden Champions in Nordrhein- Westfalen“ beheimatete die Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe im Jahr 2021 90 von 960 landesweit identifizierten Unternehmen dieser Art, die in der Regel zu den Top-3-Unternehmen in ihrer Branche auf dem Weltmarkt zählen. Dennoch zieht es vor allem wenige jüngere Fach- und Führungskräfte in den Nordosten von Nordrhein- Westfalen. Zu groß scheint für die meisten das Spannungsfeld von innovativen, zukunftsorientierten und gut bezahlten Jobs auf der einen, aber eher ländlichen Lebens und Versorgungsstrukturen auf der anderen Seite.

- Draufgeschaut

3 neue Kolleginnen und Kollegen

Wenn es schwieriger wird, Fachkräfte für sich zu gewinnen, lohnt sich ein genauerer Blick. Muss ich vielleicht gezielt nach neuen Gesichtern suchen, denen ich zuvor noch keine Aufmerksamkeit geschenkt habe? Wir stellen drei fiktive potenzielle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vor, die gewissen Zielgruppen entspringen, allerdings nicht mit ihnen identisch sind. Denn es bleibt dabei: Auch wenn ein Mensch zu einer Zielgruppe gehört, so bleibt er doch ein Individuum mit ganz eigenen Eigenschaften und Wünschen.

- Persönlich

Weshalb unsere Branche Interesse weckt

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland Westfalen setzen sich intensiv mit innovativen Wasserlösungen im Quartier auseinander: Im Ruhrgebiet trotzen die kommunalen Wohnungsunternehmen VBW Bauen und Wohnen GmbH in Bochum und DOGEWO21 in Dortmund Starkregen und Trockenheit in ihren Wohnquartieren. Von Regenwassertanks bis hin zu grünen Dächern - diese Maßnahmen helfen nicht nur der Umwelt, sondern auch den Bewohnerinnen und Bewohnern, sorgen für ein besseres Mikroklima und wappnen das Lebensumfeld der Menschen für Extremwetterereignisse. Auch in der „Schwammstadt“ des Verbandsmitglieds VIVAWEST sind Versickerungsflächen für hohe und intensive Niederschlagsmengen ein wichtiger Teil der blauen Infrastruktur und die wassersensible Stadtentwicklung der GEBAG in Duisburg passt das Wohnen an die Gegebenheiten an, die der Klimawandel in Flussnähe am Rhein notwendig macht. In diesem Artikel heißt es: Eintauchen in nachhaltige Wasserprojekte, die Städte widerstandsfähiger, Wohnquartiere lebenswerter und das Klima vor Ort besser machen.

- Im Gespräch

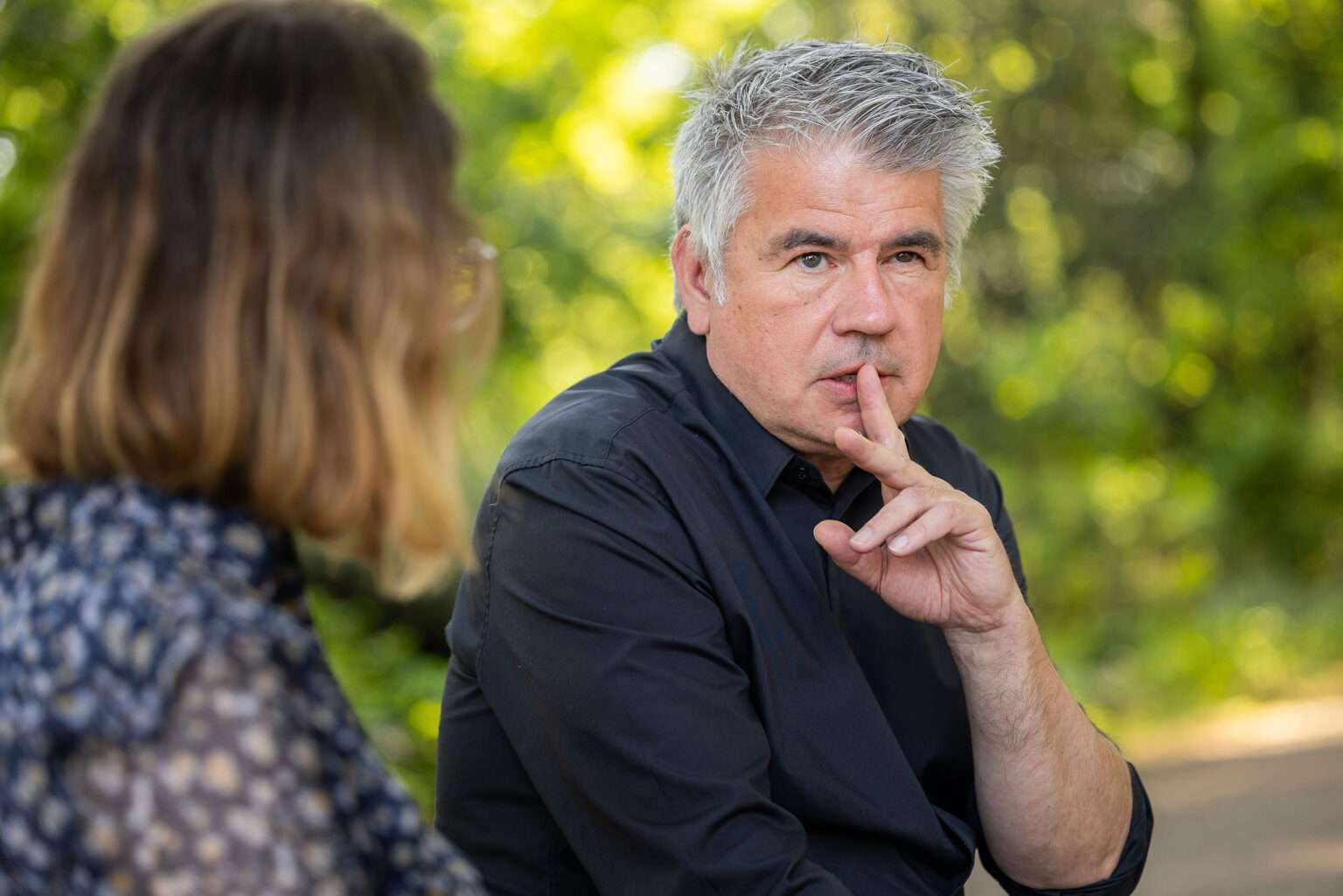

Personalentwicklung: ein Spaziergang

An einem schönen Morgen im Mai schlendern wir mit Rüdiger Grebe, Leiter der EBZ-Akademie, durch den Düsseldorfer Hofgarten in Richtung Kö-Bogen. Dieser Teil der Landeshauptstadt hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Grebe ist Experte für Veränderungen, wenn auch auf anderem Gebiet – nämlichen jenen in der Arbeitswelt. Herr Grebe, kann man ein Unternehmen mit einer Stadt vergleichen? Auch eine Stadt wie Düsseldorf entwickelt sich immer weiter. Hochhäuser werden umgenutzt, neue Gebäude entstehen, Straßen werden zu Fußgängerzonen. Muss sich auch ein Unternehmen immer wieder fragen, ob seine Strukturen noch die richtigen sind und ob die eigene Belegschaft noch die passenden Kompetenzen hat? Grebe: Absolut, der Vergleich zwischen einer Stadt und einem Unternehmen ist sehr treffend. Beide sind komplexe Systeme mit vielen interagierenden Elementen und einer eigenen Identität. In einer Stadt beeinflussen bauliche Veränderungen, wie der Bau des Rheinufer-Tunnels in Düsseldorf, das gesamte Stadtgefüge. Ähnlich ist es in Unternehmen: Ändert man die Organisationsstruktur, hat das Auswirkungen auf Mitarbeitende, Geschäftsbereiche und Prozesse. Städte und Unternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln und anpassen. Der Wandel hin zu weniger hierarchischen, mehr prozess- und projektorientierten Strukturen zeigt, wie Unternehmen auf Veränderungen in ihrem Umfeld reagieren. Beide brauchen ein klares Bild von ihrer Identität und Zukunft, um sich erfolgreich weiterzuentwickeln.

- Außenansicht

Das Gesicht des Unternehmens zeichnen

Was ist Employer Branding? Employer Branding (dt.: Arbeitgebermarke) zeichnet gewissermaßen das Gesicht des Unternehmens, es hebt die einzigartigen und verbindenden Kulturmerkmale einer Organisation derart pointiert und glaubwürdig erlebbar hervor, dass diese nach innen identitätsstiftend und verbindend sowie nach außen attraktiv und differenzierend wirken. Kurzum: Es ist eben die Antwort auf die Frage: „Warum zu euch und nicht woandershin?“ Aus diesem Grundverständnis heraus werden Arbeitgebermarken idealerweise von innen heraus unter aktiver Beteiligung der Belegschaft entwickelt. Dieses Vorgehen steigert Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der Botschaft, erleichtert die spätere Umsetzung (auch von Veränderungsprozessen) und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeitende später zu Fürsprecherinnen und Fürsprechern der Arbeitgebermarke werden. Es fördert aber auch die Entwicklung eines unterscheidbaren Vorstellungsbildes. Statt zu schauen, was andere Arbeitgeber tun, richtet sich der Blick nach innen und auf die eigenen Stärken und Kulturmerkmale.

- Persönlich

Saleh Al-Roussan

Umm Qais ist ein Dorf im äußersten Nordwesten Jordaniens, das für seine römischen Ruinen und die malerische Natur bekannt ist. Dort lebte Saleh Al-Roussan in einem großen Haus mit vielen Zimmern bei seinen Eltern, umgeben von Vogelgezwitscher und Touristen, welche die antike Stadt Gadara besuchten. Der Kontrast zum aktuellen Leben des 33-Jährigen in Deutschland könnte kaum größer sein. Vor einem Jahr kam Saleh nach Deutschland. Heute arbeitet er als Elektroniker bei VIVAWEST auf einer Baustelle in Recklinghausen. Der Weg bis dorthin war lang und beschwerlich. Seit 2015 ist Saleh als Elektroniker tätig und arbeitete bis 2020 in Jordanien, bevor er durch die Corona-Pandemie seine Anstellung verlor. „Mein Ziel war Deutschland“, beschloss Saleh, lernte Deutsch und bewarb sich bei VIVAWEST. Im Rahmen eines NRW-Pilotprojekts hat das Unternehmen drei Elektroniker aus Jordanien für das eigene Dienstleistungsunternehmen RHZ Handwerkszentrum rekrutiert. „Elektroniker- Positionen sind aufgrund des Fachkräftemangels besonders gefragt“, erklärt VIVAWEST-Sprecher Gregor Boldt.

- Beispielhaft

Klug in Köpfe investieren

Die Anforderungen an Wohnungsunternehmen ändern sich und damit auch die an die Mitarbeitenden. Die Mitglieder des VdW Rheinland Westfalen reagieren darauf mit durchdachten Konzepten. Drei Beispiele. LEG Immobilien SE: Wissensmanagement im 360-Grad-Ansatz Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg liegt laut LEG in der Entwicklung und der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um trotz Fachkräftemangel, Digitalisierung und hohen Ansprüchen von Kundinnen und Kunden erfolgreich zu bleiben, setzt die LEG Immobilien SE (LEG) daher auf das Konzept „#360°- Lernen Entwickeln Gestalten“. Damit ist eine Strategie gemeint, die alle Aspekte der Mitarbeiterentwicklung berücksichtigt, zentrales Element ist ein modernes Wissens- und Qualitätsmanagement. Die „LEG-Akademie“ stellt erfolgreiches Onboarding, Compliance-Schulungen und kontinuierliche Weiterbildung sicher. Über die zentrale Wissensplattform LEG-WIKI können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit auf relevantes Wissen zugreifen und sich autonom weiterbilden.