Was ist „Kommunale Wärmeleitplanung“ eigentlich und wann ist sie erfolgreich?

Hinnerk Willenbrink

Diplom-Geograph, FH Münster

Hinnerk Willenbrink ist Forschungsgruppenleiter an der FH Münster und erfüllt zudem einen Lehrauftrag an der TU Dortmund, Fachbereich Raumplanung.

Sein Arbeitsschwerpunkt ist die kommunale Energie- und Wärmenutzungsplanung. Zuvor leitete er die Stadtentwicklung in Greven/Westfalen.

Die vergangenen knapp 1,5 Jahre haben uns schmerzlich unsere Abhängigkeit von fossilen Energiequellen vor Augen geführt, aber auch unsere scheinbare Ohnmacht im Angesicht der – immerhin verfassungsrichterlich gestützten – Mammutaufgabe „Klimaschutz“.

Gastbeitrag von:

Diplom-Geograph, FH Münster

Ein Blick auf die Zahlen der AG Energiebilanzen e.V. verdeutlichen das Dilemma: Die privaten Haushalte und die Wohnungswirtschaft sind für die Beheizung ihrer Wohnungen auf fossiles Erdgas angewiesen – und damit auf Importe.

Vor dem Hintergrund der Ölkrise haben unsere Nachbarn in Dänemark die Grundlagen für eine alternative Wärmeversorgung bereits vor über 40 Jahren mit dem dänischen Wärmeversorgungs-gesetz gelegt. Mittlerweile sind dort zwei von drei Häusern an ein Wärmenetz angeschlossen, es gibt Gebiete, in denen Öl- und Gasheizungen schon lange verboten sind – es lohnt sich also, einmal über die Grenze zu schauen, um kommunale Wärmeplanung „in der Praxis“ zu bewerten.

Auch heute noch sind die Kommunen in Dänemark für die Erstellung und Aktualisierung der kommunalen Wärmepläne und die Genehmigung von Wärmeprojekten zuständig, sodass der Stadtrat die endgültige Entscheidung über die Wärmeplanung und den Ausbau der Wärmeversorgung in der Gemeinde trifft.

Im Juli 2023 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf für eine kommunale Wärmeplanung in Deutschland beschlossen.

Demnach wird nun auch in Deutschland der Weg für die deutschen Kommunen bereitet, ihre Wärmeplanung in die Hand zu nehmen.

Quelle: FH Münster nach: BMWK (2022): Energieeffizienz in Zahlen, Entwicklung und Trends in Deutschland 2022

AG Energiebilanzen e.V. (2022): Anwendungsbilanzen zur Energiebilanz Deutschland

Die Wahl der Wärmeversorgung

Die beruht in Dänemark per Gesetz auf einer sozioökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse. Um die Kommunen bei der Durchführung entsprechender Analysen zu unterstützen, stellt die staatliche dänische Energieagentur Leitlinien und Methoden mit einer Reihe von sozioökonomischen Annahmen zur Verfügung.

Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Brennstoffpreise, Strompreise, externe Emissionskosten und Zinssätze. Die Agentur

liefert auch Technologiedaten, die als Referenz verwendet werden können. Dies bildet eine landesweit einheitliche Grundlage für die Bewertung der Wärmeversorgungsmöglichkeiten.

Ein ähnliches Vorgehen wurde auch in Baden-Württemberg gewählt, ein Leitfaden und nutzdienliche Infos und Technikkataloge stellt die Landesagentur KEA-BW zur Verfügung.

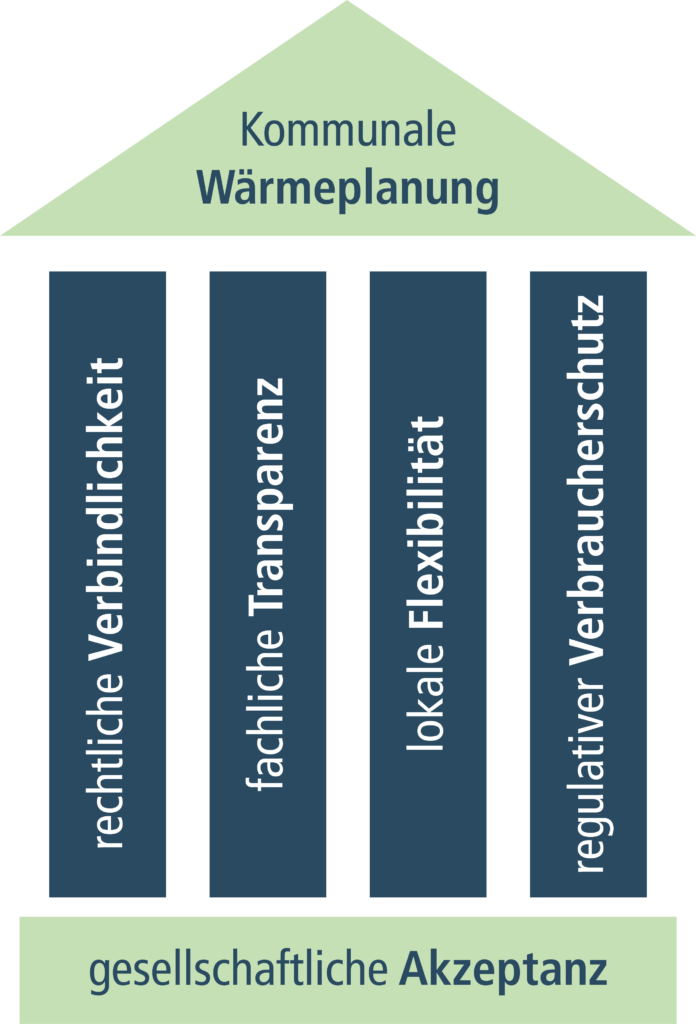

Lessons learned

Insgesamt ist festzustellen, dass eine fundierte Wärmewende auf vier Säulen aufbaut: Verbindlichkeit, Transparenz, Flexibilität und Verbraucherschutz.

Im derzeitigen Gesetzgebungsverfahren liegt der Fokus in Deutschland stark auf dem ersten Punkt, der Schaffung der rechtlichen Verbindlichkeit.

Für die lokale Flexibilität ist gesorgt, da die Kommune als Planungsträger fungiert – aber die fachliche Transparenz und der Verbraucherschutz müssen vor Ort und im Rahmen der Planung hervorgehoben bzw. geschaffen werden. Gegebenenfalls schafft der avisierte Bundesleitfaden noch fachliche Klarheit.

Mit dem durch den Ausflug nach Dänemark geschärften Blick werden im Folgenden die Inhalte des Referentenentwurfs betrachtet.

Der sieht im Kern sieben Schritte vor, die je Kommune immer wieder durchlaufen werden. Initial bis zum Jahr 2028, je nach Größe der Kommune, und dann in 5-Jahresschritten für die in § 18 Absatz 3 des Gesetzentwurfes genannten Betrachtungszeitpunkte, das

heißt die Jahre 2030, 2035 und 2040.

Im Wesentlichen geht es darum, Wärmesenken und Wärmequellen gesamtstädtisch zu erfassen und darzustellen und mit technisch strategischen Maßnahmen Klimaneutralität in der Wärmeversorgung herzustellen – bzw. die Verbraucher in die Lage zu versetzen, das im Gebäudeenergiegesetz prominent benannte Ziel von 65 Prozent erneuerbaren Energien im Wärmemarkt erreichen zu können.

Grob gesprochen bedeutet dies die Einteilung des Stadtgebietes in Zonen für den Aus- und Neubau von Nah- und Fernwärmenetzen sowie in Zonen für die individuelle Versorgung mit Wärmepumpen oder sonstigen Individuallösungen. In Einzelfällen mag es Zonen für wasserstoffgebundene Versorgung geben.

Gedanklich spielt die Wärmeplanung damit in die Bereiche „Bauleitplanung“ oder „Flächennutzungsplanung“ hinein. Es handelt sich also um ein Instrument der kommunalen Planung, welches z. B. als städtebauliches Entwicklungskonzept oder als kommunale Satzung beschlossen und damit planungs- bzw. abwägungsrelevant wird. Damit fungiert es als Leitplanke für kommunales Handeln und gibt Politik und Verwaltung den Gestaltungsrahmen für Entscheidungsfindungen.

Damit das auch wirklich gut funktioniert, müssen ein paar Dinge sehr klar sein.

Schlüsselfaktoren der kommunalen Wärmeplanung

1. Wärmeleitplanung ist so individuell wie die

Kommune, die sie aufstellt

Wärmeleitplanung hängt immer vom lokalen Kontext ab und die verschiedenen Gegebenheiten vor Ort müssen zwingend berücksichtigt werden; es gibt also nicht „den einen Plan“ für alle. Diese örtlichen Besonderheiten müssen in einem kooperativen Prozess untersucht und hervorgehoben werden. In diesem Zuge lassen sich die relevanten Akteure bestimmen und die spezifischen Elemente aufzeigen, die die Umsetzung vorantreiben können.

2. Wärmeleitplanung ist nicht nur Fernwärmeplanung

Wärmeleitplanung bedeutet nicht, spezielle Pläne nur für Wärmenetze zu erstellen. Aber Fernwärme kann und wird auch in kleinen und mittleren Kommunen eine bedeutende Versorgungsart sein müssen, um z. B. Potenziale aus Abwärme, Saisonalspeicher, tiefer Geothermie und großflächiger Solarthermie zu heben. Und gleichzeitig sind Wärmenetze ein wichtiger Faktor für die Sektorenkopplung und damit z. B. auch für die Stabilisierung des lokalen Stromnetzes. Daneben wird es andere Arten der Beheizung, wie z. B. individuelle Wärmepumpen, geben müssen – und natürlich müssen die Einspar- und Effizienzpotenziale vor Ort gehoben werden. Wärmeleitplanung ist damit auch gleichzeitig Energienutzungs- und Sanierungsleitplanung.

3. Wärmeleitplanung ist ein Instrument für den Dialog

Während der Aufstellung einer Wärmeleitplanung muss ermittelt und klar dargestellt werden, welche Akteure sich wie und wo in der potenziellen neuen Wärmeversorgung wiederfinden können und welche nicht. Die meisten Beteiligten werden Kompromisse eingehen müssen, und einige – zum Beispiel die Stakeholder der fossilen Energieträger – wird es besonders schwer treffen. Die Ergebnisse werden sich im Laufe der Aufstellung der Pläne an die Ergebnisse der Dialoge anpassen, aber wenn es eine Einigung über den Zweck, die notwendigen Bedingungen und die Ziele gibt, wird es im Ergebnis einen nachhaltigen Zielkorridor geben.

Bedeutsame Akteure sind, neben der Verwaltung als Planungsträger, der lokale Versorger, die Industrie- und Gewerbetreibende und – sehr prominent – die Wohnungswirtschaft. Sie ist als bedeutsamer Abnehmer und Multiplikator wichtig für den Prozess. Gleichzeitig hat sie natürlich großes Interesse an der zukünftigen, sicheren Wärmeversorgung ihres Wohnungsbestandes.

4. Wärmeleitplanung braucht eine klare Basis

Transparenz und Einigkeit über die grundlegenden Annahmen eines Plans sind dringend erforderlich. So können Staats- und Landesbehörden bspw. Daten bereitstellen mit grundlegenden Informationen. Dies kann über Geodaten mit Angaben zu den einzelnen Gebäuden bis hin zu Technik- und Preiskatalogen gehen. Es muss Einigkeit über die Berechnungsmethoden und Annahmen, die Preisprognosen und die zu betrachtende Technik herrschen. Wenn keine Einigung erzielt wurde, besteht die Gefahr, dass im gesamten Prozess nur über Annahmen und nicht über Ergebnisse diskutiert wird. Hier ist besonders der Staat/das Land gefordert, welches die Rahmen für die Wärmeleitplanung vorgibt. In Dänemark veröffentlichen die staatlichen Behörden Technologiepreiskataloge und Energiepreisprognosen, zudem sind die Daten zum Gebäudebestand frei verfügbar. Dies garantiert einen gemeinsamen Bezugspunkt.

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend ist die kommunale Wärmeplanung eine große Chance für Kommunen, aber vor allem auch für die Wohnungswirtschaft. Die im Zuge der Erstellung zusammengestellten Daten können – und sollten – insgesamt eine nachhaltige datenbasierte Stadtentwicklung befördern. Dies geschieht vor allem im Dreiklang zwischen Verwaltung, Versorger und wichtigen Ankerakteuren.

Damit ist die kommunale Wärmeplanung der ideale Startpunkt für den Aufbau eines digitalen Zwillings, mit all seinen wünschenswerten und von vielen Kommunen angestrebten Vorzügen.

Der Endenergiebedarf der privaten Haushalte in Deutschland wird größtenteils noch aus fossilen Quellen gespeist.

Ähnliche Artikel

- Das Thema

Neue Gesichter

Menschen ändern sich, auch die in Unternehmen. Die Generation Z hat sich kaum eingearbeitet, da klopft bald schon die Generation Alpha an die Unternehmenstür. Falls denn jemand klopft. Die Anzahl der Bewerbungen jedenfalls wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter abnehmen. Dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge verlassen im kommenden Jahrzehnt fünf Millionen Menschen mehr den Arbeitsmarkt als in ihn eintreten. Rein quantitativ bedeutet der Fachkräftemangel also, dass weniger Menschen zur Verfügung stehen. Aber auch die Anforderungen, die mit der Arbeitsstelle verbunden sind, passen immer weniger zu den Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber – Fachkräftemangel ist demnach auch ein qualitatives Problem. Eklatant zeigt sich dies beim Bau: Für 90,3 Prozent der Stellen in der Bauplanung und -überwachung gab es im Januar 2024 laut IW keine entsprechend qualifizierten Arbeitslosen. In der Bauelektrik lag diese so genannte Stellenüberhangsquote bei 81,7, in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei 78,1.

- Unterwegs

Der Schlüssel zur Zufriedenheit

An einem Morgen Anfang Mai weist die Job-Suchmaschine „Stepstone“ 124 offene Stellen für die Stadt Espelkamp und einen Umkreis von zehn Kilometern aus. Es fehlen ein Projektleiter für den Automotivebereich, ein Elektroniker für den Sondermaschinenbau, eine Leiterin für die Produktionsplanung und Vertriebslogistik und 121 weitere qualifizierte Arbeitskräfte in der ostwestfälischen Stadt mit rund 25.000 Einwohnern. Laut der Studie „Hidden Champions in Nordrhein- Westfalen“ beheimatete die Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe im Jahr 2021 90 von 960 landesweit identifizierten Unternehmen dieser Art, die in der Regel zu den Top-3-Unternehmen in ihrer Branche auf dem Weltmarkt zählen. Dennoch zieht es vor allem wenige jüngere Fach- und Führungskräfte in den Nordosten von Nordrhein- Westfalen. Zu groß scheint für die meisten das Spannungsfeld von innovativen, zukunftsorientierten und gut bezahlten Jobs auf der einen, aber eher ländlichen Lebens und Versorgungsstrukturen auf der anderen Seite.

- Draufgeschaut

3 neue Kolleginnen und Kollegen

Wenn es schwieriger wird, Fachkräfte für sich zu gewinnen, lohnt sich ein genauerer Blick. Muss ich vielleicht gezielt nach neuen Gesichtern suchen, denen ich zuvor noch keine Aufmerksamkeit geschenkt habe? Wir stellen drei fiktive potenzielle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vor, die gewissen Zielgruppen entspringen, allerdings nicht mit ihnen identisch sind. Denn es bleibt dabei: Auch wenn ein Mensch zu einer Zielgruppe gehört, so bleibt er doch ein Individuum mit ganz eigenen Eigenschaften und Wünschen.

- Persönlich

Weshalb unsere Branche Interesse weckt

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland Westfalen setzen sich intensiv mit innovativen Wasserlösungen im Quartier auseinander: Im Ruhrgebiet trotzen die kommunalen Wohnungsunternehmen VBW Bauen und Wohnen GmbH in Bochum und DOGEWO21 in Dortmund Starkregen und Trockenheit in ihren Wohnquartieren. Von Regenwassertanks bis hin zu grünen Dächern - diese Maßnahmen helfen nicht nur der Umwelt, sondern auch den Bewohnerinnen und Bewohnern, sorgen für ein besseres Mikroklima und wappnen das Lebensumfeld der Menschen für Extremwetterereignisse. Auch in der „Schwammstadt“ des Verbandsmitglieds VIVAWEST sind Versickerungsflächen für hohe und intensive Niederschlagsmengen ein wichtiger Teil der blauen Infrastruktur und die wassersensible Stadtentwicklung der GEBAG in Duisburg passt das Wohnen an die Gegebenheiten an, die der Klimawandel in Flussnähe am Rhein notwendig macht. In diesem Artikel heißt es: Eintauchen in nachhaltige Wasserprojekte, die Städte widerstandsfähiger, Wohnquartiere lebenswerter und das Klima vor Ort besser machen.