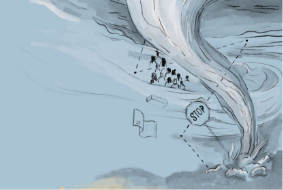

Baugenehmigungen im freien Fall

Im September 2023 wurden mit einem Minus von 29,7 Prozent erneut deutlich weniger Baugenehmigungen erteilt als im Vorjahresmonat. Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

„Die Bundesregierung lässt den Wohnungsbau sehenden Auges im Abwärtsstrudel versinken.”, erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Der GdW hat mit seinen beiden Rahmenvereinbarungen für serielles und modulares Bauen seit 2018 dazu beigetragen, die Baukosten wieder in eine umsetzbare Größenordnung zu rücken. Der bezahlbare Wohnungsbau scheitert allerdings an der Zinsentwicklung. Genau das ist der Hebel, an dem die Bundesregierung mithilfe von Zinsverbilligungen unter überschaubarem Mitteleinsatz ansetzen muss. Mehr Wohnungsbau bewirkt dann höhere Steuereinnahmen, so dass deutlich mehr Geld in die Staatskasse zurückfließt, als ausgegeben wird. Die Abwärtsspirale beim Wohnungsbau könnte so deutlich abgemildert werden.

Dass die Regierung das bislang nicht tut, ist vollkommen unverständlich. Stattdessen fordert der Bundeskanzler quasi historischen Wohnungsbau wie in den 1970er-Jahren und nennt fehlendes Bauland als Hauptgrund für den Wohnungsmangel. Die wesentlichen Ursachen für die Wohnungsbaukrise liegen aber woanders: Unter den aktuell extrem hohen Baukosten und stark gestiegenen Zinsen können die sozial orientierten Wohnungsunternehmen schlicht nicht mehr bauen.

Die immer weiter sinkenden Baugenehmigungszahlen sprechen eine deutliche Sprache: Es darf keine Zeit mehr verloren werden, wir brauchen in Deutschland dringend eine Zinsverbilligung für bezahlbaren Wohnungsbau auf 1 Prozent. Im Gegenzug sind dann wieder Mieten zwischen 9 und 12 Euro möglich und sie können unter diesen verbesserten Bedingungen im Rahmen eines neuen Versprechens für bezahlbares Wohnen garantiert werden.

Es muss jetzt schnell gehen, damit der Wohnungsmangel nicht noch extremer wird. Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft hat kürzlich ihre zweite Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen vorgelegt. Damit können schnell Wohngebäude in hoher Qualität entstehen, die Rahmenvereinbarung bietet Preisstabilität und sendet mit Baukosten unter einem Mittelwert von 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ein starkes Preissignal in den Markt. Mit Wohnungsbau aus den 1970ern ist dieser moderne und innovative Wohnungsbau nicht vergleichbar, die entstehenden Wohngebäude unterscheiden sich weder optisch noch in ihrer Qualität von anderen Mehrfamilienhäusern. Jetzt liegt es an der Regierung, mit einer schnellen Verbesserung der Baubedingungen den Weg für bezahlbaren Wohnungsbau von heute frei zu machen.“

Weitere Infos zur Rahmenvereinbarung „Serielles und modulares Bauen 2.0“ finden Sie hier.

Ähnliche Artikel

- Energiewende

Größtes Mieterstrom-Projekt NRWs eingeweiht

Die LEG Immobilien, ein Verbandsmitglied des VdW Rheinland Westfalen, macht das Berliner Viertel in Monheim am Rhein zum Leuchtturmprojekt für Mieterstrom aus Photovoltaik-Anlagen: In Zusammenarbeit mit der Solarwatt GmbH und der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (MEGA) sowie in Kooperation mit der Stadt Monheim hat das Wohnungsunternehmen am 16. April 2024 offiziell das Photovoltaik-Anlagen-Großprojekt in Monheim am Rhein mit allen beteiligten Partnern sowie der Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, eingeweiht. Insgesamt wurden im Quartier „Berliner Viertel“ in den vergangenen Monaten 118 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 1.117 Wohnungen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Dafür wurden 4.774 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung von 1.934 Kilowatt Peak auf den Dächern der Häuser installiert.

- Das Thema

Wasser in der Stadt

Wasser wird unzuverlässig: Auf wochenlange Dürre folgt langanhaltender Starkregen, auf sinkende Grundwasserpegel volllaufende Kellergeschosse. Städte und Gemeinden, aber auch die Wohnungswirtschaft müssen sich auf diese neue Realität einstellen. Denn der Klimawandel sorgt dafür, dass Wetterlagen extremer werden und länger als bisher an einem Ort bleiben.

Sollte sich die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen, rechnet das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) mit drei bis vier Dürremonaten im Jahr, am stärksten betroffen wäre ein Streifen vom südlichen Nordrhein-Westfalen über ganz Rheinland- Pfalz bis nach Baden-Württemberg. Zwischen 1971 und 2000 waren zwei Dürremonate im Jahr normal. Schon bei einer Erwärmung von 1,5 Grad würde die Länge der Dürren laut UFZ in Nordrhein-Westfalen um 21 Prozent zunehmen, in Rheinland-Pfalz um 41 Prozent. Auch Hochwasser, besonders in den Sommermonaten, werden internationalen Klimamodellierungen zufolge zunehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu extremem Starkregen kommt, ist durch den Klimawandel um das 1,2- bis 9-fache gestiegen. Diese Spanne ist groß, klar ist aber: Starkregenereignisse nehmen zu, und 2021 musste an der Ahr und an der Erft beobachtet werden, welch vernichtende Kraft ein einziges Hochwasser haben kann.

- Im Gespräch

"Das Wasser sollte in der Stadt gehalten werden"

Wasser gerät zum zentralen Element in der Quartiersplanung – und damit werden auch die Grenzen zwischen öffentlicher und privater Planung fließend. Denn wenn beispielsweise Wasser im Wohnumfeld zurückgehalten wird, fließt weniger in die öffentliche Kanalisation. Kommunen und Wohnungsunternehmen und -genossenschaften arbeiten deshalb idealerweise zusammen. Wie das geschieht, untersucht derzeit das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) gemeinsam mit dem Forschungszentrum InWIS und der Kommunalagentur NRW. Ein Gespräch über das Notwendige und das Machbare.

- Persönlich

Die Regenwasser-Manager

Seit vielen Jahren sind Carsten Unterberg und Andreas Zaremba ein Team beim Bauverein zu Lünen. Um den ein oder anderen Spruch sind beide Vorstände nicht verlegen. Um Lösungen ebenso wenig. Im Besprechungsraum mit großen Panaromafenstern und direktem Blick auf die Bauverein-Großbaustelle an der Langen Straße kommen die beiden rund ums Wasser schnell ins Erzählen: Schon vor 25 Jahren setzte der Bauverein zu Lünen sein erstes Projekt in Sachen Regenwasser-Management um. Er entkoppelte die Siedlung „Osterfeld“ komplett von der Regenwasserkanalisation. Ihr Motto: Ressourcen schonen und einfach mal machen. Ihr Ziel: Die Kosten senken. Und zwar für die Genossenschaftsmitglieder.