„4+1-Strategie“ für klimaneutrale Liegenschaften des Landes Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, den landeseigenen Gebäudebestand bis 2030 bilanziell klimaneutral zu gestalten. Der Ministerrat hat nun die Strategie verabschiedet, wie dies gelingen soll, die so genannte „4+1-Strategie“.

Die Strategie umfasst dabei laut Finanzministerium vier baulich-technische Bereiche: die Suffizienz, die Dekarbonisierung einerseits der Wärmeerzeugung und andererseits der Stromversorgung sowie viertens die Sanierung und Modernisierung der Gebäude. Übergreifend wird dieses durch die Digitalisierung und Prozessoptimierung ergänzt. „Neben der Effizienz, dem optimierten Einsatz von Ressourcen, der Konsistenz, dem Einsatz erneuerbarer Energien und geschlossener Stoffkreisläufe im Bauen, stellt die Suffizienz, also der genügsame Konsum von Materialien und Flächen im gesamten Immobilienportfolio des Landes, den wesentlichen Hebel in diesem Zusammenwirken dar“, sagt Finanzministerin Doris Ahnen aus.

Die Suffizienz, insbesondere die Reduktion der Flächeninanspruchnahme in Neubau und Bestand sei ein zentraler Bestandteil der Strategie. Für die unmittelbaren Treibhausgaseinsparungen würden bis 2030 die eigenen Gaskessel in den Bestandsgebäuden vor Ort durch Heizungssysteme ersetzt, die auf regenerativen Energieträgern basieren, insbesondere durch Wärmepumpen und Wärmenetzanschlüsse. Für eine klimaneutrale Stromversorgung werde insbesondere durch strategische Investitionen in Photovoltaik- und Windkraftanlagen zur Eigenstromerzeugung auf Landesflächen gesetzt. Darüber hinaus würden die Gebäude fortlaufend saniert und modernisiert.

Digitales Gebäudemanagement und effektivere interne Verfahren, die zu sparsameren Gebäudebelegungen führen sind für die Landesregierung ein weiterer Baustein der Strategie. Insgesamt befinden sich mehr als 1.000 Gebäude in Landesbesitz.

Ähnliche Artikel

- Energiewende

Größtes Mieterstrom-Projekt NRWs eingeweiht

Die LEG Immobilien, ein Verbandsmitglied des VdW Rheinland Westfalen, macht das Berliner Viertel in Monheim am Rhein zum Leuchtturmprojekt für Mieterstrom aus Photovoltaik-Anlagen: In Zusammenarbeit mit der Solarwatt GmbH und der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (MEGA) sowie in Kooperation mit der Stadt Monheim hat das Wohnungsunternehmen am 16. April 2024 offiziell das Photovoltaik-Anlagen-Großprojekt in Monheim am Rhein mit allen beteiligten Partnern sowie der Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, eingeweiht. Insgesamt wurden im Quartier „Berliner Viertel“ in den vergangenen Monaten 118 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 1.117 Wohnungen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Dafür wurden 4.774 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung von 1.934 Kilowatt Peak auf den Dächern der Häuser installiert.

- Das Thema

Wasser in der Stadt

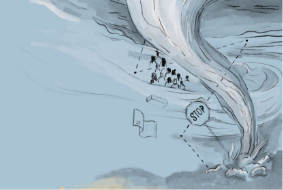

Wasser wird unzuverlässig: Auf wochenlange Dürre folgt langanhaltender Starkregen, auf sinkende Grundwasserpegel volllaufende Kellergeschosse. Städte und Gemeinden, aber auch die Wohnungswirtschaft müssen sich auf diese neue Realität einstellen. Denn der Klimawandel sorgt dafür, dass Wetterlagen extremer werden und länger als bisher an einem Ort bleiben.

Sollte sich die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen, rechnet das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) mit drei bis vier Dürremonaten im Jahr, am stärksten betroffen wäre ein Streifen vom südlichen Nordrhein-Westfalen über ganz Rheinland- Pfalz bis nach Baden-Württemberg. Zwischen 1971 und 2000 waren zwei Dürremonate im Jahr normal. Schon bei einer Erwärmung von 1,5 Grad würde die Länge der Dürren laut UFZ in Nordrhein-Westfalen um 21 Prozent zunehmen, in Rheinland-Pfalz um 41 Prozent. Auch Hochwasser, besonders in den Sommermonaten, werden internationalen Klimamodellierungen zufolge zunehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu extremem Starkregen kommt, ist durch den Klimawandel um das 1,2- bis 9-fache gestiegen. Diese Spanne ist groß, klar ist aber: Starkregenereignisse nehmen zu, und 2021 musste an der Ahr und an der Erft beobachtet werden, welch vernichtende Kraft ein einziges Hochwasser haben kann.

- Im Gespräch

"Das Wasser sollte in der Stadt gehalten werden"

Wasser gerät zum zentralen Element in der Quartiersplanung – und damit werden auch die Grenzen zwischen öffentlicher und privater Planung fließend. Denn wenn beispielsweise Wasser im Wohnumfeld zurückgehalten wird, fließt weniger in die öffentliche Kanalisation. Kommunen und Wohnungsunternehmen und -genossenschaften arbeiten deshalb idealerweise zusammen. Wie das geschieht, untersucht derzeit das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) gemeinsam mit dem Forschungszentrum InWIS und der Kommunalagentur NRW. Ein Gespräch über das Notwendige und das Machbare.

- Persönlich

Die Regenwasser-Manager

Seit vielen Jahren sind Carsten Unterberg und Andreas Zaremba ein Team beim Bauverein zu Lünen. Um den ein oder anderen Spruch sind beide Vorstände nicht verlegen. Um Lösungen ebenso wenig. Im Besprechungsraum mit großen Panaromafenstern und direktem Blick auf die Bauverein-Großbaustelle an der Langen Straße kommen die beiden rund ums Wasser schnell ins Erzählen: Schon vor 25 Jahren setzte der Bauverein zu Lünen sein erstes Projekt in Sachen Regenwasser-Management um. Er entkoppelte die Siedlung „Osterfeld“ komplett von der Regenwasserkanalisation. Ihr Motto: Ressourcen schonen und einfach mal machen. Ihr Ziel: Die Kosten senken. Und zwar für die Genossenschaftsmitglieder.