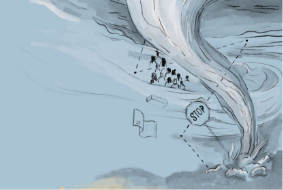

Urteil des Bundesverfassungs-gerichts stoppt Förderprogramme des Bundes

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Bezug auf die Haushaltsmittel des Bundes wirkt sich auch auf die Förderprogramme des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aus, da die finanziellen Mittel für diese Programme aus dem Klima- und Transformationsfonds bedient werden sollen.

Mit der Urteilsverkündung hat das Bundesfinanzministerium eine sofortige Haushaltssperre verfügt, nach der aktuell keine neuen finanziellen Zusagen getätigt werden dürfen, die mit Zahlungen für die Jahre ab 2024 verbunden sind. Entsprechend werden mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres sowohl die Annahme als auch Bewilligung von Anträgen pausiert.

Wichtig: Maßnahmen zu bereits erfolgten Förderzusagen können weiterverfolgt werden.

Folgende Förderprogramme sind derzeit pausiert:

- Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)

- Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)

- Energieberatung für Wohngebäude (EBW)

- Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW)

- Aufbauprogramm Wärmepumpe (BAW)*

- Förderprogramm Serielle Sanierung

- Richtlinie zur Förderung von Kälte-und Klimaanlagen mit nicht-halogenierten Kältemitteln in stationären und Fahrzeug-Anwendungen (Kälte-Klima-Richtlinie)

- Richtlinie zur Förderung von E-Lastenfahrrädern für den fahrradgebundenen Lastenverkehr in Wirtschaft und Kommunen (E-Lastenfahrrad-Richtlinie)

- Förderprogramm „Bürgerenergiegesellschaften“ bei Windenergie an Land

Ausgenommen von der Antragspause sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus).

Ähnliche Artikel

- Bundespolitik

Bundesjustizministerium legt Gesetzesentwurf zum Gebäudetyp E vor

Eine Lockerung der Komfortstandards im Wohnungsbau könnte beim Kampf gegen den Wohnungsmangel helfen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gab am 11.07.2024 einen Gesetzesentwurf in die Ressortabstimmung, der genau das ermöglichen soll. Das Ziel: einfacheres und kostengünstigeres Bauen. Die Idee hinter dem Gebäudetyp-E-Gesetz Das neue Gebäudetyp-E-Gesetz soll es erlauben, bestimmte Komfort-Standards zu lockern, die für die Sicherheit eines Gebäudes nicht entscheidend sind. Beispielsweise könnten Raumhöhe, Anzahl der Steckdosen oder Norm-Innentemperaturen flexibler gehandhabt werden. Laut Buschmann könnten dadurch bis zu 10 Prozent der Baukosten eingespart werden.

- Klimaschutz-Standards

Zu dick aufgetragen?

Ein Blick zurück in das Jahr 1977: Die damals regierende Regierungskoalition aus SPD und FDP erlässt am 11. August 1977 die „Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung - WärmeschutzV)" als erste Verordnung auf der Grundlage des Energieeinsparungsgesetzes vom 22. Juli 1976. In Kraft tritt sie am 1. November 1977. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland, wie in den meisten anderen Ländern, keine bindenden Vorschriften für den energiesparenden Wärmeschutz von Gebäuden, sondern lediglich ein diesbezügliches technisches Regelwerk (DIN 4108). In den fast 50 Jahren, die seitdem vergangen sind, folgten zahlreiche Novellierungen und Anpassungen. Was hat sich verändert? In welchem Verhältnis stehen Energieeinsparmaßnahmen, Effizienz und die Reduzierung von CO₂-Ausstößen?

- Bundeshaushalt 2024

Signale für mehr Wohnungsbau

Der Bundestag hat am 2. Februar 2024 den Bundeshaushalt 2024 verabschiedet. Für bezahlbareres Bauen und Wohnen enthält er erste gute Signale, insbesondere das neue Programm Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment (KNN). Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft ordnet die Bemühungen als noch deutlich ausbaufähig ein, wenn die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wieder deutlich an Fahrt gewinnen soll. Die Zielmarke von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 im öffentlich geförderten Wohnungsbau, scheinen nach wie vor nicht erreichbar. Angesichts der gestiegenen Bauzinsen und der anhaltend hohen Baukosten bedarf es weitreichenderer Maßnahmen.