Im Stadtteil Mönchengladbach-Venn hat das VdW-Mitgliedsunternehmen WohnBau Mönchengladbach eine KiTa in Holzrahmenbauweise errichtet und mit moderner Wärmepumpentechnik und Photovoltaik ausgestattet.

Ökologie trifft Betreuung

Den erschwerten Rahmenbedingungen durch Baukostensteigerungen und Materialengpässen zum Trotz hat das VdW-Mitgliedsunternehmen WohnBau Mönchengladbach kurz vor Jahresende 2021, im Januar und im April 2022 mit dem Bau von drei Kindertagesstätten in drei verschiedenen Stadtteilen von Mönchengladbach begonnen. Diese sind nun fertiggestellt, die Gebäude und Räume zum Spielen und Lernen für die Kleinsten sind in nachhaltiger Bauweise entstanden und werden klimagerecht mit Systemen beheizt, die von erneuerbaren Energien angetrieben werden.

Auf einer Konversionsfläche eines Schulareals, in direkter Nachbarschaft zu einer Grundschule, einer Förderschule und einer Turnhalle wurde der erste Entwurf zusammen mit dem Architekturbüro Brings Architekten im Stadtteil Mönchengladbach-Odenkirchen realisiert. Die Bauweise der 3-zügigen Kita, mit einer Nutzfläche von 530 m² und einem Betreuungsangebot für 50-60 Kinder, folgt der städtischen Gesamtstrategie in Mönchengladbach im Sinne der Nachhaltigkeit. Der Umweltgedanke, Klimaschutz und Ressourcenschonung haben hierbei eine hohe Priorität. Durch den Einsatz moderner Wärmepumpentechnik in Kombination mit einer Photovoltaikanlage wird bei den KiTas komplett auf fossile Brennstoffe als Energiequelle verzichtet.

Die KiTas in den Stadtteilen Venn und Odenkirchen wurden in Holzrahmenbauweise errichtet. Der Baustoff Holz hat bekanntermaßen den Vorteil, dass bei seiner Entstehung kaum Kohlendioxid (CO2) freigesetzt wird und sogar große Mengen CO2 gebunden werden. Für den Klimaschutz ist es wichtig, dass das CO2 möglichst lange gebunden bleibt, z.B. in neuen Kindertagesstätten. Darüber hinaus wird das dem Wald entnommene Holz wieder aufgeforstet und kann im Laufe der Jahre als weiterer CO2-Speicher dienen (Substitution).

Ökologisch sinnvolles Energie- und Wärmesystem

Neben einer Dachbegrünung als ökologische Ausgleichsfläche mit Lebensraum für Pflanzen und Tiere wurde auch auf andere nachhaltige Materialien wie z.B. ReFrame-Fenster aus 100% recyceltem Kunststoff gesetzt. Zusätzlich ist ein großer Teil der Fassadenflächen mit einer massiven Holzschalung gestaltet und auch die farbig gestalteten Putzflächen wurden auf Holzfaserdämmsystemen ausgeführt. Hier funktioniert das Zusammenspiel von ressourcenschonenden Materialien und modernster Gebäudetechnik. Für die Beheizung und die Warmwasserversorgung sind Luft-Wasser-Wärmepumpen ergänzt durch eine Photovoltaikanlagen installiert, um einen klimaneutralen Betrieb ermöglichen zu können.

Zum Verwechseln ähnlich, aber doch ganz anders, eignete sich derselbe Kitaentwurf für eine Nachverdichtung in einem bestehenden Wohngebiet im Stadtteil Mönchengladbach-Venn und musste lediglich gespiegelt geplant werden. So entwickelte sich der Entwurf sehr schnell und die Erweiterung des Betreuungsangebotes konnte beschleunigt werden. Im Rahmen einer städtischen Arbeitsgruppe, der Kita-Offensive in Mönchengladbach, arbeiten u. a. Jugendamt, Bauordnungsamt, Planungsamt, Entwicklungsgesellschaft und auch die WohnBau Mönchengladbach in monatlichen Treffen seit 2017 eng zusammen und konnten seitdem 55 Kita-Neubauten mit insgesamt 2596 neuen Betreuungsplätzen schaffen.

Quelle: WohnBau MG

Verzicht auf fossile Brennstoffe

Hauptunterscheidungsmerkmal der gespiegelten, aber prinzipiell baugleichen Kitas ist die Farbgestaltung. Bei der Kita in Odenkirchen ist ein Farbkonzept mit dem Thema sommerlicher Grüntöne von Laubbäumen entstanden, bei der Kita in Venn sind es die Herbstfärbungen der Laubbäume, von gelb über orange bis rotbraun.

Im Stadtteil Mönchengladbach-Eicken wurde als dritte Kita in 2023 eine 4-gruppigen Kindertagesstätte mit einer Nutzfläche von 740 m² nach dem Entwurf des Architekten Christoph Spiegelhauer vom Büro B15 Architekten fertiggestellt. Neu ist aber, dass die weitere Planung, Ausführung und Betreuung des Bauvorhabens bis zur Fertigstellung durch die eigene Bau- und Planungsabteilung der WohnBau Mönchengladbach begleitet und durchgeführt wurde. Das Gebäude wurde in Massivbauweise errichtet und eine Klinkerfassade in verschieden intensiven, aber hellen Beigetönen erhalten.

Trotz anderer Bauweise wurde auch bei diesem Projekt Augenmerk auf ressourcenschonende Bauweise und nachhaltige Materialien gelegt. Gleiches gilt auch für die Energieversorgung. Durch den Einsatz moderner Wärmepumpentechnik in Kombination mit einer Photovoltaikanlage wird auch bei dieser Kita komplett auf fossile Brennstoffe als Energiequelle verzichtet.

Ähnliche Artikel

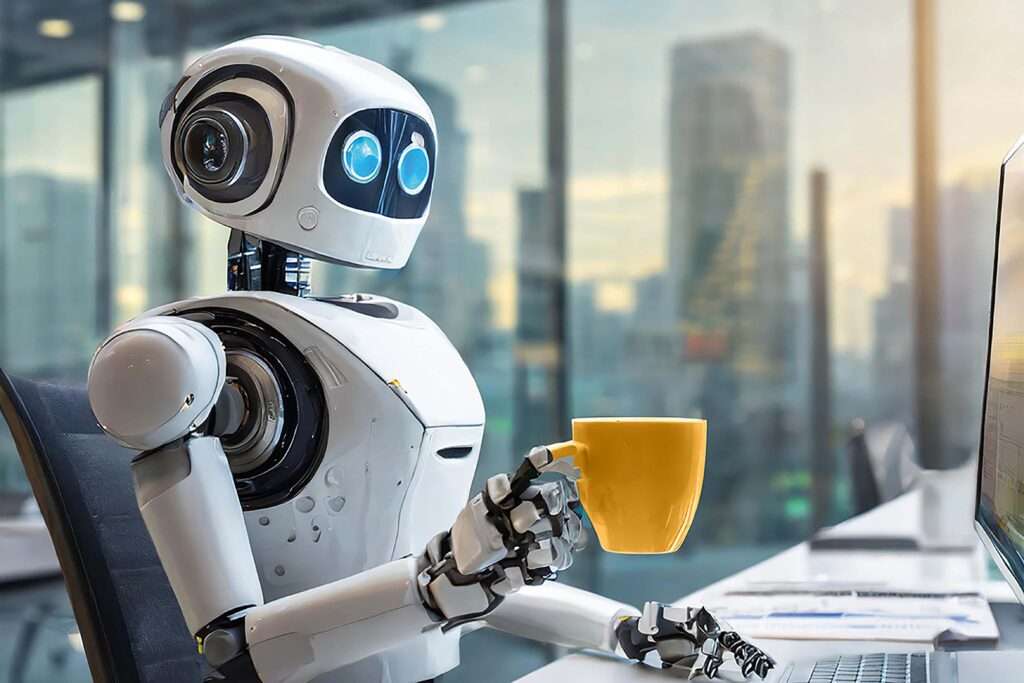

- Künstliche Intelligenz

KI: Buzzword oder Game-Changer?

Gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI) gib es das eine oder andere Vorurteil. „Macht die Schaufeln halb so voll, wenn die Arbeit reichen soll! Denn in der Wohnungswirtschaft gehen dank KI-gestützter Prozessautomatisierung bald alle früher nach Hause. Vielleicht aber auch direkt ins Gefängnis, da unregulierte KI gegen sämtliche Datenschutzvorgaben verstößt?“ Erste KI-Projekte von Wohnungsunternehmen zeigen jedenfalls: Eine Annäherung an das Thema frei von Übermut und Angst lohnt sich.

Lange Zeit war Künstliche Intelligenz als Paradebeispiel eines „Buzzwords“ auf wohnungswirtschaftlichen Fachtagungen verschrien. Auch in den Anbieterpräsentationen wurden Begriffe wie „intelligent“ und „smart“ eher großzügig ausgelegt und vom digitalen Türzugangssystem bis hin zu Verwaltungsportalen mit einfachsten Workflow-Automatisierungen nach Wenn-Dann-Logik so ziemlich jedem innovativen Digitalprodukt angedichtet. Nicht erst mit der Vorstellung von ChatGPT hat sich die digitale Welt jedoch rasend schnell weitergedreht und immer mehr Produkte mit echter integrierter KI – außerhalb der Wohnungswirtschaft insbesondere aus den USA und China – drängen auf die Märkte.

- Bauen mit Holz

Baustoff mit Tradition und Zukunft

In den letzten Jahren gewann der Holzbau stetig an Bedeutung, wenn es um die Themen klimafreundliche, serielle und ökologische Bauweise geht. Doch kann der Holzbau Antworten auf die derzeitigen Problematiken in der sozial orientierten Wohnungswirtschaft im Hinblick auf den Neubau von bezahlbaren Wohnungen und im Klimaschutz liefern? Das Bauen mit Holz wird im Wohnungsbau zunehmend wichtiger, nicht nur wenn es um das ökologisch nachhaltige Bauen geht, auch das serielle Bauen in Holztafel- oder Holzmodulbauweise gewinnt aufgrund seiner Schnelligkeit an Bedeutung. Mit dieser Schnelligkeit sollte auch auf die Wohnungsknappheit in Deutschland reagiert werden. Das waren zentrale Aspekte auf dem 16. Europäischen Kongress (EBH) in Köln. Um die Potentiale des Bauens mit Holz voll ausschöpfen zu können, sind wohnungspolitische und bürokratische Erleichterungen unausweichlich. Aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie Erfahrungs-werten aus anderen Ländern stellt die Überarbeitung und Anpassung der Muster-Holzbaurichtlinie eine entscheidende Stellschraube dar.

- Breitbandausbau

Glasfaser in die Wohnquartiere!

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Vodafone und OXG beschleunigen den Glasfaser-Ausbau in der sozial orientierten Wohnungswirtschaft. Gemeinsam wollen die Partner modernste FTTH-Anschlüsse für bis zu 2 Millionen Mieterinnen und Mieter in die Haushalte bringen: Einfach, schnell und für alle Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften – ganz egal ob groß oder klein. Die Basis für den zukunftsweisenden Glasfaser-Pakt: ein gemeinsames Positionspapier, in dem die Kooperationspartner konkrete Leitplanken für den Glasfaser-Ausbau im Immobilienbestand der Mitglieder vereinbart haben. Sie machen den Ausbau in Wohnungsimmobilien schneller und einfacher möglich als bisher. Deutschlands größte Glasfaser-Allianz OXG, die Vodafone gemeinsam mit dem international führenden Glasfaserspezialisten Altice an den Start gebracht hat, übernimmt den kostenlosen FTTH-Ausbau bis in jede Wohneinheit und kümmert sich um Betrieb und Instandhaltung der Infrastruktur. Das Netz ist offen für alle Markt-Teilnehmer. Das bedeutet, dass Mieter selbst entscheiden können, welchen der über das Glasfaser-Netz verfügbaren Anbieter sie für Gigabit-schnelles Internet nutzen möchten.

- Deutscher Bauherrenpreis 2024

Bewerbungsphase gestartet: Jetzt mit innovativen und wegweisenden Quartiersprojekten für den Deutschen Bauherrenpreis 2024 bewerben!

Der Deutsche Bauherrenpreis wird seit mehr als drei Jahrzehnten vergeben. Er ist in der Fachwelt als wichtigster Preis im Bereich des Wohnungsbaus in Deutschland anerkannt und wird alle zwei Jahre ausgelobt. Bezahlbarer und qualitätsvoller Wohnungsbau ist derzeit wichtiger denn je. Seit 35 Jahren werden herausragende Wohnungsbauprojekte mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet. Der Bauherrenpreis setzt am Spannungsfeld von hoher Qualität und tragbaren Kosten an – Faktoren, die aktuell wichtiger sind als je zuvor. Als einziger Preis in der Branche hebt der Deutsche Bauherrenpreis die besondere Rolle der Bauherren hervor. Der Wettbewerb wird von der Arbeitsgruppe Kooperation des wohnungswirtschaftlichen Dachverbandes GdW, des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) und des Deutschen Städtetages zur Unterstützung positiver Ansätze und Lösungen im Wohnungsbau ausgelobt.