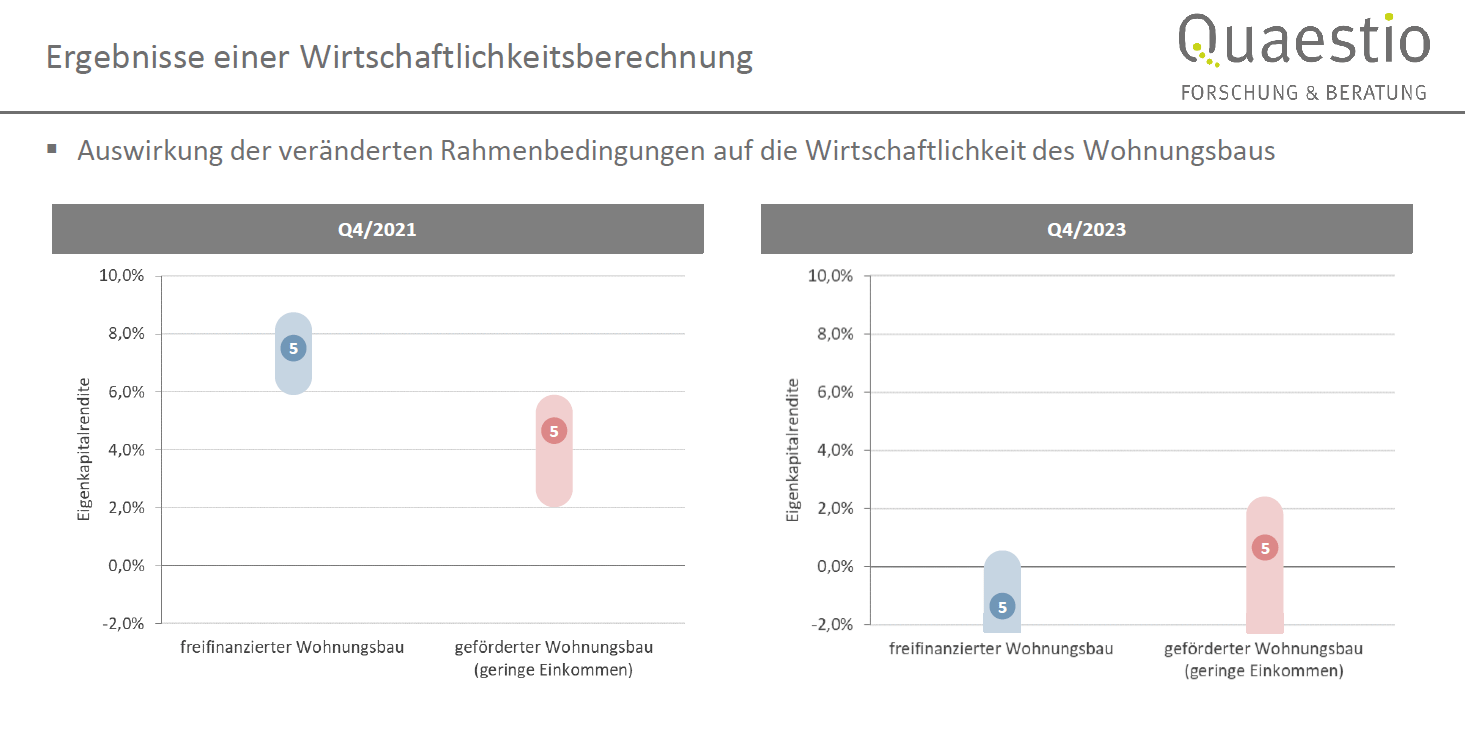

Weshalb viele Bauträger in die Wohnraumförderung flüchten

Die rheinland-pfälzische Wohnraumförderung erlebt aktuell eine regelrechte Antragsflut. Woran das liegt, zeigt eine Wirtschaftlichkeistberechnung der Quaestio Forschung & Beratung GmbH im Auftrag des rheinland-pfälzischen Bündnisses für Wohnen und Bauen, die auf einer Fachtagung zu Baulandmodellen vorgestellt wurde. Demnach hat sich die Rendite, die mit Wohnraumförderprojekten in Kommunen wie Bad Kreuznach und Bad Neuenahr-Ahrweiler erwirtschaft werden kann zwischen Ende 2021 und 2023 zwar verringert. Aber sie liegt nun höher als die Rendite, die im freien Wohnungsbau erwirtschaft werden kann.

Quaestio verglich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für geförderten und frei finanzierbaren Wohnungsbau zwischen den vierten Quartalen der Jahre 2021 und 2023 in Kommunen der fünften Mietenstufe. Dazu zählen unter anderem Bad Kreuznach und Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum einen stiegen die Zinsen von einem Prozent auf 3,5 Prozent und die Herstellungskosten für Wohngebäude von 3.200 auf 3.950 Euro pro Quadratmeter (Kostengruppen 300 bis 700) sowie die Bodenwerte. Zum anderen aber erhöhte das Land die Grunddarlehen und die Tilgungszuschüsse in der Wohnraumförderung.

Das Ergebnis der Untersuchung: Während der geförderte Wohnungsbau für geringe Einkommen in den untersuchten Gemeinden Ende 2021 eine Rendite zwischen zwei und sechs Prozent ermöglichte, lag sie Ende 2023 bei höchstens nur noch zwei Prozent. Der frei finanzierte Wohnungsbau erlebte in diesem Zeitraum allerdings ein völliges wirtschaftliches Desaster: Waren Ende 2021 noch mehr als acht Prozent Rendite zu erwirtschaften, lag der Ertrag zwei Jahre später knapp über null Prozent – maximal. Damit stellt es sich derzeit wirtschaftlich attraktiver dar, die Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, als frei zu finanzieren.

“Und die verbliebene Rendite im freien Wohnungsbau wird noch durch die Inflation aufgezehrt”, so die Schlussfolgerung von Colin Beyer von Quaestio auf der Fachtagung “Baulandmodelle in der Praxis”. Daher wendeten sich viele Bauträger dem Landesprogramm zu. Ob dies aber dauerhaft so bleibt, erscheint zweifelhaft. Gerald Lipka vom Bund Freier Wohnungsunternehmen verwies auf der Tagung auf die stark sinkenden Baugenehmigungszahlen und erklärte, neue Projekten würden kaum noch begonnen.

Quelle: Quaestio Forschung und Beratung

"Und die verbliebene Rendite im freien Wohnungsbau wird noch durch die Inflation aufgezehrt."

Colin Beyer

Ähnliche Artikel

- Energiewende

Größtes Mieterstrom-Projekt NRWs eingeweiht

Die LEG Immobilien, ein Verbandsmitglied des VdW Rheinland Westfalen, macht das Berliner Viertel in Monheim am Rhein zum Leuchtturmprojekt für Mieterstrom aus Photovoltaik-Anlagen: In Zusammenarbeit mit der Solarwatt GmbH und der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (MEGA) sowie in Kooperation mit der Stadt Monheim hat das Wohnungsunternehmen am 16. April 2024 offiziell das Photovoltaik-Anlagen-Großprojekt in Monheim am Rhein mit allen beteiligten Partnern sowie der Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, eingeweiht. Insgesamt wurden im Quartier „Berliner Viertel“ in den vergangenen Monaten 118 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 1.117 Wohnungen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Dafür wurden 4.774 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung von 1.934 Kilowatt Peak auf den Dächern der Häuser installiert.

- Das Thema

Wasser in der Stadt

Wasser wird unzuverlässig: Auf wochenlange Dürre folgt langanhaltender Starkregen, auf sinkende Grundwasserpegel volllaufende Kellergeschosse. Städte und Gemeinden, aber auch die Wohnungswirtschaft müssen sich auf diese neue Realität einstellen. Denn der Klimawandel sorgt dafür, dass Wetterlagen extremer werden und länger als bisher an einem Ort bleiben.

Sollte sich die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen, rechnet das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) mit drei bis vier Dürremonaten im Jahr, am stärksten betroffen wäre ein Streifen vom südlichen Nordrhein-Westfalen über ganz Rheinland- Pfalz bis nach Baden-Württemberg. Zwischen 1971 und 2000 waren zwei Dürremonate im Jahr normal. Schon bei einer Erwärmung von 1,5 Grad würde die Länge der Dürren laut UFZ in Nordrhein-Westfalen um 21 Prozent zunehmen, in Rheinland-Pfalz um 41 Prozent. Auch Hochwasser, besonders in den Sommermonaten, werden internationalen Klimamodellierungen zufolge zunehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es zu extremem Starkregen kommt, ist durch den Klimawandel um das 1,2- bis 9-fache gestiegen. Diese Spanne ist groß, klar ist aber: Starkregenereignisse nehmen zu, und 2021 musste an der Ahr und an der Erft beobachtet werden, welch vernichtende Kraft ein einziges Hochwasser haben kann.

- Im Gespräch

"Das Wasser sollte in der Stadt gehalten werden"

Wasser gerät zum zentralen Element in der Quartiersplanung – und damit werden auch die Grenzen zwischen öffentlicher und privater Planung fließend. Denn wenn beispielsweise Wasser im Wohnumfeld zurückgehalten wird, fließt weniger in die öffentliche Kanalisation. Kommunen und Wohnungsunternehmen und -genossenschaften arbeiten deshalb idealerweise zusammen. Wie das geschieht, untersucht derzeit das Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung (ISI) gemeinsam mit dem Forschungszentrum InWIS und der Kommunalagentur NRW. Ein Gespräch über das Notwendige und das Machbare.

- Persönlich

Die Regenwasser-Manager

Seit vielen Jahren sind Carsten Unterberg und Andreas Zaremba ein Team beim Bauverein zu Lünen. Um den ein oder anderen Spruch sind beide Vorstände nicht verlegen. Um Lösungen ebenso wenig. Im Besprechungsraum mit großen Panaromafenstern und direktem Blick auf die Bauverein-Großbaustelle an der Langen Straße kommen die beiden rund ums Wasser schnell ins Erzählen: Schon vor 25 Jahren setzte der Bauverein zu Lünen sein erstes Projekt in Sachen Regenwasser-Management um. Er entkoppelte die Siedlung „Osterfeld“ komplett von der Regenwasserkanalisation. Ihr Motto: Ressourcen schonen und einfach mal machen. Ihr Ziel: Die Kosten senken. Und zwar für die Genossenschaftsmitglieder.