Wärme

- Wärme- und Energiewende

Wege zum klimaneutralen Wohnen

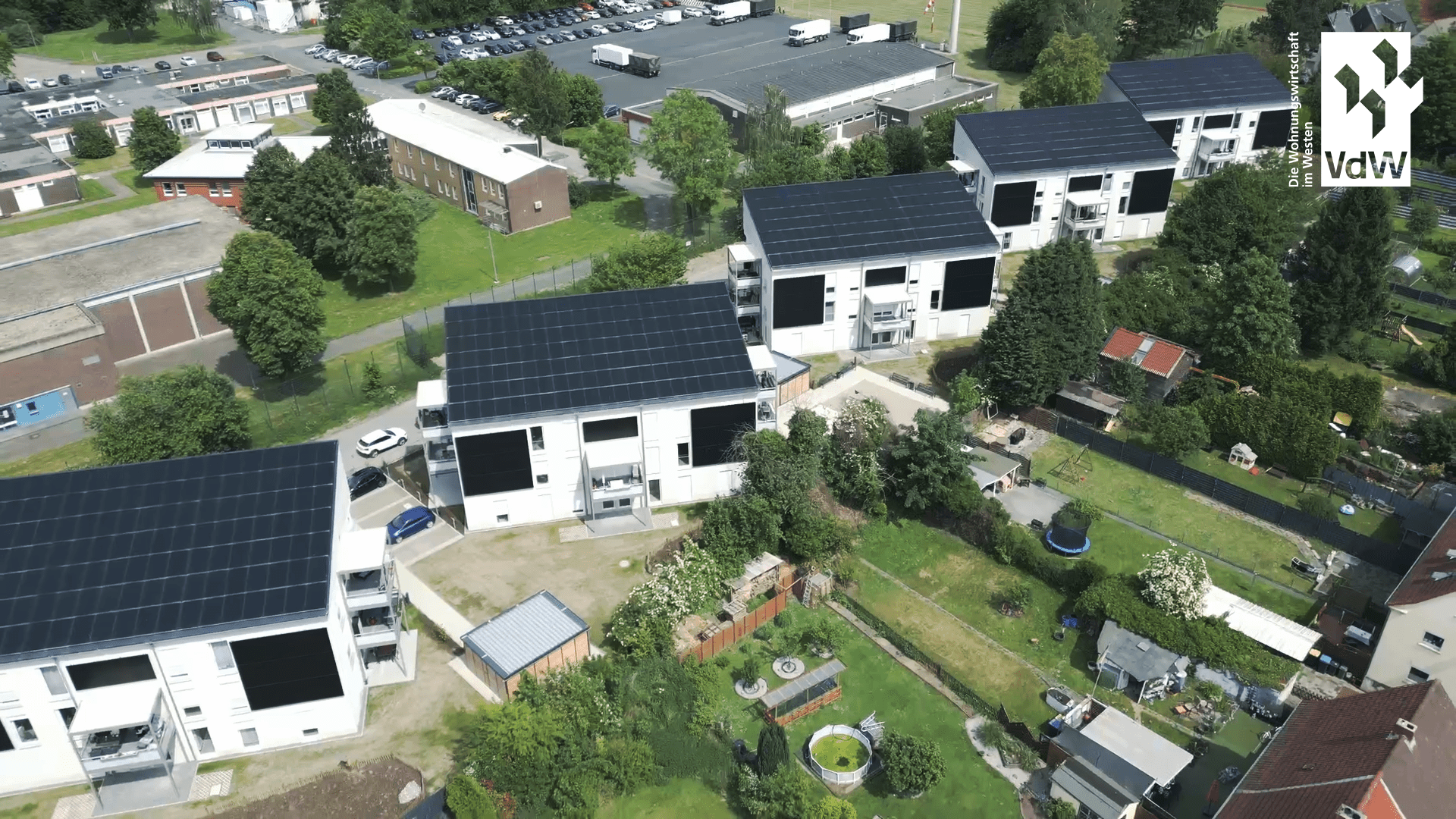

Das Ziel der sozial orientierten Wohnungswirtschaft lautet klimaneutrales Wohnen – im Neubau und im Gebäudebestand. Das Ziel ist damit klar. Doch der Weg dahin ist vom Ausprobieren geprägt. Zwei Beispiele aus der Praxis, vor Ort in Werdohl und Unna.

- Wärmeplanung

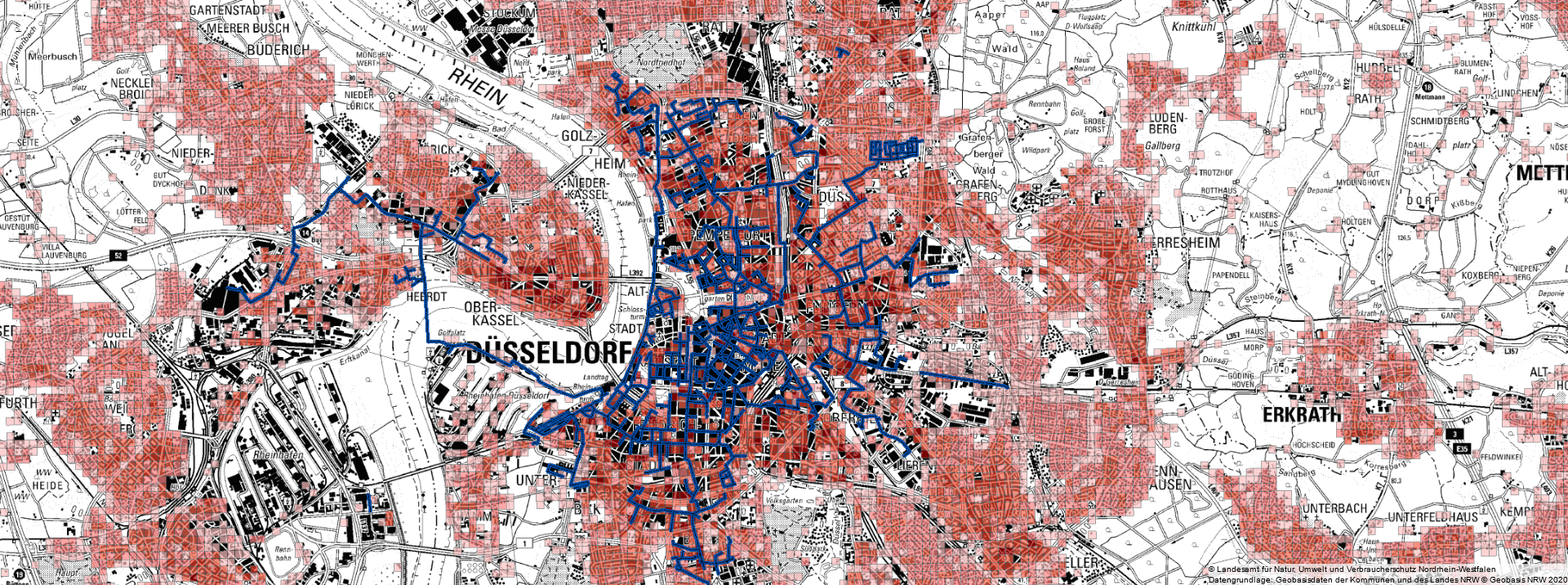

Gute Datenlage in NRW

Das Wärmeplanungsgesetz befindet sich in den letzten Zügen und soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Es sieht vor, dass Kommunen mit mehr 100.000 Einwohnern bis 30. Juni 2026 und kleinere Kommunen bis 30. Juni 2028 kommunale Wärmepläne ausarbeiten sollen, die ausweisen, wo künftig welche Energieträger für die Wärmeversorgung verfügbar sind. Für die Kommunen sind damit erhebliche Herausforderungen verbunden. Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben allerdings den Vorteil, dass sie bei der Bestandsaufnahme auf Daten zurückgreifen können, die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) sowie vom Geologischen Dienst zur Verfügung gestellt werden.